澜沧江-湄公河环境合作战略与行动框架2023-2027

Framework of Lancang-Mekong Environmental Cooperation Strategy and Action Plan 2023-2027

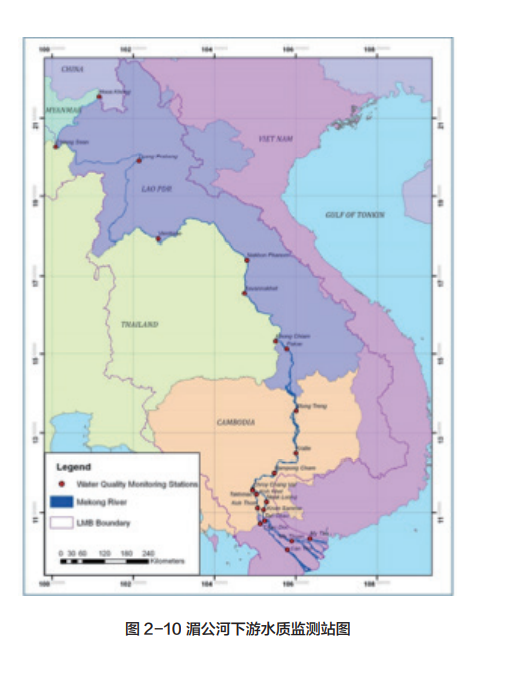

澜沧江-湄公河发源于中国青海省,由云南省西双版纳傣族自治州勐腊县出境,出境后始称湄公河,湄公河依次流经缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南,于越南胡志明市注入中国南海,是亚洲重要的国际河流。

为了更好开展澜湄环境合作,为澜湄环境合作项目实施提供数据参考和技术支撑,本研究综合分析了湄公河国家水环境现状、水环境监测管理体系、水质标准、水环境管理法规,并对澜湄流域水质监测合作前景进行探讨,主要结论如下:

柬埔寨是一个传统农业国家,经济发展水平相对落后,其环境也尚未受到严重污染。然而,由于近年来人口数量增加和经济开发需求,柬埔寨环境污染和生态破坏程度加剧,污水排放、固体废弃物不断累积已成为改善城市环境所要面临的挑战。柬埔寨水环境管理部门主要有环境部、水利气象部、公共事务和交通部、农林渔业部、工矿能源部以及柬埔寨国家湄公河委员会。其中,水质管理部门主要是环境部、水利气象部和柬埔寨国家湄公河委员会。随着经济不断发展,柬埔寨意识到水资源可持续利用对国家经济发展的重要性,相继颁布了《水污染控制法》、《饮用水标准》、《水资源管理法》等法律,并形成了以保护生物多样性为基准、以保护公众健康为目标的地表水质量标准,加强国内水资源保护。

老挝水资源丰富,然而,湄公河水量季节性变化很大,枯水期老挝境内水位较低,影响当地人民生活。同时,湄公河虽然水质总体较好,能基本满足沿岸人民生活所需,但部分河段水体污染较为严重。老挝自然资源与环境部成立于2011年11月28日,负责环境问题的解决与环境保护规划制定。为积极应对水资源安全问题,老挝制定并颁布了多部法律对水资源进行保护,如《水与水资源法》、《水与水资源政策》、《环境保护法》、《国家环境标准协议》等。老挝地表水质量标准包括30项指标,包括2项物理指标、2项生物指标、2项放射性指标以及24项化学指标,化学指标涉及重金属元素和有毒化合物。

缅甸地表水含量十分丰富,作为农业大国,农业用水占比远超过工业和家庭用水之和,因此缅甸的水污染主要是化肥污染和杀虫剂污染,因此,缅甸制定并颁布了《杀虫剂法》、《水资源与河流保护法》等对水体进行保护。《水资源与河流保护法》颁布后,缅甸政府开始研究在法律框架下进行水资源开发,制定水资源开发规划及水资源开发投资相关政策,逐步走向规范化。此外,为满足经济发展需要,缅甸根据未来经济发展规划和国家具体情况制订了水电资源开发中长期发展规划。目前缅甸尚无本国地表水质量标准,而是借用国际标准,主要涉及废水、雨水径流、污水和卫生排放质量标准等。

泰国水资源丰富,但水量季节性变化很大。泰国北方地区水质优于其他地区,中部地区水质污染程度最高,大多数水质问题来源于社区和农业活动造成的污染。泰国地表水质量标准根据地表水源用途分成五类,其26条河流分别划归到4个地理区域,即中部、东北部、南部和东部,以五类水体的划分为标准,泰国详细规定了主要河流不同河段的水质分类及指标。为减轻水资源开发利用对水环境产生的影响,泰国颁布了《地下水法案》、《国家环境保护与促进法》等系列法律法规对水资源开发行为进行监督,保护水环境质量。

越南水资源丰富,由于气候影响,降雨主要集中在一年中3~4个月内,水资源分布极其不均。越南于1994年底设立了环境监测网,对包括水质在内的环境因素进行监测,监测点分布在主要大河流域,定期进行抽样分析(一般每月一次),主要检测温度、pH值、浊度及部分金属元素含量(铁、镁、钙、钠、钾等)。越南城市和农村供水和卫生管理各有分工,由建设部负责城市供水和卫生管理,农业农村发展部负责农村供水和卫生管理。越南的地表水水质标准具有本国特色,包含有大量农药、除草剂等指标,硝态氮和亚硝态氮的标准也严于其他国家。越南位于湄公河下游,水环境问题相对显著,虽然已颁布《水资源法》、《国家水资源战略》、《环境保护法》等法律法规对水资源进行保护。

综合看来,湄公河流域水文情况对比如下:沿着湄公河流域,水量先增后减,在金边附近,水量开始减小,这可能与人口开始稠密,用水量增加有关。根据水质管理需要,湄公河国家纷纷设置了相应水质管理机构。湄公河流域有三个国家即泰国、柬埔寨、越南对地表水水源种类做了进一步细化规定,缅甸和老挝对此没有明确划分。此外,湄公河流域各国均制定了相关水环境管理法律法规,但各国标准完善程度不尽相同。对水环境及水资源的共同关注,要求澜湄六国增强水质监测及水环境治理交流合作,促进各国逐渐完善水环境管理体系与方法,从而推动流域经济社会水环境可持续发展。